Maike Neunert

Dieser Beitrag behandelt reichlich trockenen Kram, der Marx-Kenntnisse voraussetzt. Sollte er einigermaßen stimmen, eröffnet er ein hohes Erklärungspotenzial für die gegenwärtige Weltlage. Bitte überprüft ihn und sendet uns eure Kritik und Ideen.

Kapitalakkumulation im „reinen“ Kapitalismus

In ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals behauptet Rosa Luxemburg, dass im „reinen“ Kapitalismus kein Kapital akkumuliert werden kann.

Unter „reinem“ Kapitalismus versteht sie ein idealtypisches System,

- dessen Produktionsapparat ausschließlich aus Lohnarbeiter*innen und Mehrwert schöpfenden Kapitalist*innen besteht,

- in dem sämtliches Einkommen aller sonstigen Menschen und Einrichtungen letztlich aus Löhnen und Profiten stammt, und

- das von einer „Natur“ umgeben ist, die als unerschöpfliche Rohstoffquelle dient.

Laut Luxemburg muss ein solcher Kapitalismus scheitern. Zur Kapitalakkumulation genügt ein alle Kapitalist*innen glücklich machender profitabler Abverkauf sämtlicher produzierter Waren innerhalb des Systems nicht. Weder eine Umverteilung der Kaufkraft unter der Bevölkerung noch eine Zuweisung von Kaufkraft an Kapitalist*innen, Erwerbslose oder an Institutionen wie den Staat, noch Veränderungen des Warenangebots und auch keine Kredite, Gelddruckereien und sinkenden Profitraten können dem reinen Kapitalismus zu eigenständiger Akkumulationsfähigkeit von Kapital verhelfen.

Stimmt diese Behauptung, ist Kapitalakkumulation auf Wertzuflüsse von außerhalb des Kapitalismus angewiesen. Als „Außerhalbˮ des Kapitalismus kommen in Frage:

- nichtkapitalistische soziale Formationen wie sie Luxemburg in der Akkumulation behandelt: koloniale Zwangsarbeitsregime; inländische einfache Warenproduktionen durch Handwerker*innen, Bäuer*innen und Dienstleister*innen

- Staatsproduktionen, wie sie in der Akkumulation u.a. in den Beispielen der Bagdadbahn und des Suezkanals auftauchen

- relativ getrennte kapitalistische Wirtschaftssysteme, die Luxemburg in Beschreibungen von Konkurrenzen zwischen z.B. Deutschland und England um nichtkapitalistische Ressourcen voraussetzt.

Wertflüsse

Die Vorstellung des Wertzu- bzw. abflusses wird in Marxens Begriff des Ausgleichs der Profitraten gegeben: Über Markt-/Preismechanismen fließt Einzelkapitalen, die mit niedrigerer Mehrwertrate arbeiten, Wert aus Sektoren mit höherer Mehrwertrate zu. Der Ausdruck „Wertfluss“ wird hier verwendet, um einer Identifizierung mit „Geldfluss“ vorzubeugen. BeI käufen etwa von Waren zu Preisen, die hinsichtlich des Werts zu niedrig sind, fließt den Kaufenden zwar Wert zu, aber dieser Zufluss ist nicht von einem Geldzufluss begleitet.

In ihrer Akkumulation nennt Luxemburg einige Möglichkeiten des Wertzuflusses. Zu den heute noch üblichen gehören Exportüberschüsse (Verkäufe, denen keine Käufe gegenüberstehen) und Staatsanleihen (Zinseinnahmen, die aus der Besteuerung von Bevölkerungen anderer Länder stammen). Eine weitere Art des nichtkriegerischen Wertzuflusses entsteht über Währungsmechanismen: Wird eine Währung gegenüber anderen Währungen aufgewertet, so sinken im System mit der aufgewerteten Währung die Preise von aus anderen Währungsräumen importierten Waren. Es müssen weniger Arbeitsstunden geleistet werden als zuvor, um Waren aus anderen Währungsräumen bezahlen zu können, ohne dass sich an den Arbeitsaufwänden faktisch etwas geändert zu haben braucht. Zugleich steigen durch die Währungsaufwertung die Preise exportierter Waren. Andere Währungsräume müssen mehr Arbeitsstunden leisten als zuvor, um diese Waren kaufen zu können. Eine Währungsaufwertung kann bei gesättigten Märkten Exporte vermindern, weil relativ höhere Preise ein Konkurrenznachteil sind. Aber bei technisch fortgeschrittenen Waren bzw. ungesättigten Märkten läuft beides gut: starke Währung und hohe Exporte.

Wesentlich für Wertzuflüsse von außerhalb ist die Integrierbarkeit der zugrunde liegenden Arbeit in den Kapitalkreislauf des Empfangssystems (was gängige „Landnahme“-Konzepte nicht allzusehr berücksichtigen). Dazu ein Beispiel:

In manchen Gegenden wird bis heute landwirtschaftliche Arbeit als unbezahlte Hausarbeit geleistet. Lohnarbeiter*innen und deren Familien halten beispielsweise Hühner und betreiben Gartenbau. Hierdurch fällt der Wert der Arbeitskraft niedriger aus als er wäre, müssten die Lohnarbeiter*innen sämtliche landwirtschaftlichen Produkte im Supermarkt kaufen. Für sich gesehen entsteht dem Kapitalismus daraus kein Wertzufluss. Die landwirtschaftliche Hausarbeit geht nicht als „Gallerte menschlicher Arbeit“ (Marx) in den Kreislauf der Kapitalverwertung ein. Doch kann über den Weltmarkt ein Wertzufluss entstehen, wenn in die durchschnittlichen Weltmarktpreise Reproduktionskosten für Arbeitskräfte eingehen, die sämtliche Lebensmittel in Supermärkten kaufen und für Kleingärten auch noch draufzahlen. Da unbezahlte landwirtschaftliche Hausarbeit mit einem niedrigen Industrialisierungsgrad zusammenfällt, werden daraus entstehende Wertzuflüssse von Wertabflüssen, die zum Beispiel durch schwächere Währungen entstehen, sicherlich mehr als aufgewogen.

Krisen der Akkumulierbarkeit von Kapital

Auf der Basis ausreichender Wertzuflüsse von wo auch immer geht der Kapitalismus seinen Gang durch Hoch- und Tiefkonjunkturen und entfaltet in der Krise gewisse Selbstheilungskräfte, die Marx im Kapital beschreibt.

Luxemburg unterscheidet ausdrücklich zwischen Akkumulationsproblemen, die im Rahmen von Konjunkturzyklen auftreten, und einem Akkumulationsproblem, das den Kapitalismus grundsätzlich betrifft.

„Es ist […] sehr wichtig von vornherein festzustellen, dass der periodische Wechsel der Konjunkturen und die Krise zwar wesentliche Momente der Reproduktion, aber nicht das Problem der kapitalistischen Reproduktion an sich, nicht das eigentliche Problem darstellen. Periodischer Konjunkturwechsel und Krise sind die spezifische Form der Bewegung bei der kapitalistischen Wirtschaftsweise, sie sind aber nicht die Bewegung selbst. Um das Problem der kapitalistischen Reproduktion in reiner Gestalt darzustellen, müssen wir vielmehr gerade von jenem periodischen Konjunkturwechsel und von Krisen absehen.“ (Die Akkumulation des Kapitals, Originalausgabe S. 13)

Bleiben Wertzuflüsse von Außerhalb aus oder werden sie zu gering, kommt es zu einer Art Krise, die zwar in der Regel oder sogar immer mit einer herkömmlichen Konjunkturkrise zusammenfällt, die aber – anders als herkömmliche Konjunkturkrisen – ohne Herstellung ausreichender Wertzuflüsse nicht behebbar ist. Diese Art Krise, der mit dem Wirtschaftskrach von 1929 ein Denkmal gesetzt wurde, soll hier „Krise der Akkumulierbarkeit von Kapitalˮ genannt werden im Unterschied zu durch innere Mechanismen des Kapitalismus behebbaren Akkumulationskrisen.

In bürgerlichen Wirtschaftslehren tauchen Krisen der Akkumulierbarkeit von Kapital, wenn sie längere Zeit nicht behoben werden können, als „sekundäre Depressionenˮ (Wilhelm Röpke) oder auch „L-förmige Rezessionenˮ auf.

Ableitung des Akkumulationsproblems

Luxemburg bemerkt die Unmöglichkeit der Kapitalakkumulation im reinen Kapitalismus durch ihre Beschäftigung mit den „Schemata der erweiterten Reproduktion“ im zweiten Band von Marxens Kapital. Klarer und knapper lässt sich Luxemburgs Akkumulationsproblem aus Marxens Begriffen des Mehrwerts und der Profitrate ableiten.

Genauer gesagt beschreibt Luxemburg in der Akkumulation zwei gravierende Probleme des reinen Kapitalismus in verquirlter Weise. Beim anderen Akkumulationsproblem spielen die organische Zusammensetzung des Kapitals und das Geichgewicht von Produktionsmittel- und Konsumtionsmittelproduktionen eine zentrale Rolle und sind die Marxschen Reproduktionsschemata sehr hilfreich. In diesem Text wird nur auf das eine Problem eingegangen. Die Beschreibung dieses Problems entspricht der des späteren sowjetischen Spions Richard Sorge in seinem Büchlein Rosa Luxemburg’s Akkumulation des Kapitals. Bearbeitet für die Arbeiterschaft von 1922, fällt aber knapper aus, da sie mehr Marx- und Algebra-Kenntnnisse voraussetzt.

Im Folgenden wird der in kapitalistischen Produktionen geschaffene Warenwert so notiert:

gesamt = c + v + m

in einer Periode geschaffener Warenwert = konstantes + variables Kapital + Mehrwert

m = k + akk

Mehrwert = von den Kapitalist*innen konsumierter Teil + akkumulierter Teil

Die Profitrate m/(c + v) ist das Verhältnis des Mehrwerts m zum eingesetzten konstanten und variablen Kaptal c + v. Marx erklärt die seiner Auffassung nach bestehende fallende Tendenz der Profitrate mit Hilfe der Unterscheidung zwischen „toter Arbeit“ und „lebendiger Arbeit“.

„Die in den Produktionsmitteln bereits enthaltene Arbeit ist dieselbe wie die neu zugesetzte. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die eine vergegenständlicht ist in Gebrauchswerten und die andre im Prozess dieser Vergegenständlichung begriffen, die eine vergangen, die andre gegenwärtig, die eine tot, die andre lebendig“. (Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses)

Der tendenzielle Fall der Profitrate folgt aus dem Umstand, dass Kapitalist*innen für tote Arbeit komplett bezahlen müssen. Kaufen sie Produktionsmittel von anderen Kapitalist*innen, dann bezahlen sie die in diesen Produktionsmitteln vergegenständlichte Arbeit, einschließlich der Mehrarbeit, die sich die Produktionsmittel herstellenden Kapitalist*innen kostenlos angeeignet haben. Je höher daher der Wertanteil von Produktionsmitteln am Gesamtkapital wird, desto niedriger wird der Anteil unbezahlt bleibender Arbeit.

Wäre steigendes c/v unabhängig von diesem Aspekt des Bezahlenmüssens von Mehrarbeit ein Problem, könnte dem Kapitalismus durch Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzung beI vollem Lohnausgleich usw. geholfen werden. Linkskeynesianer*innen argumentieren im Prinzip so. Bei Marx heißt es:

„Da die Masse der angewandten lebendigen Arbeit stets abnimmt im Verhältnis zu der Masse der von ihr in Bewegung gesetzten vergegenständlichten Arbeit, der produktiv konsumierten Produktionsmittel, so muss auch der Teil dieser lebendigen Arbeit, der unbezahlt ist und sich in Mehrwert vergegenständlicht, in einem stets abnehmenden Verhältnis stehn zum Wertumfang des angewandten Gesamtkapitals. Dies Verhältnis der Mehrwertsmasse zum Wert des angewandten Gesamtkapitals bildet aber die Profitrate, die daher beständig fallen muss.“ (Das Kapital III)

Marxens Auffassung, dass die Profitrate tendenziell fällt, wurde und wird bestritten, zum Beispiel mit dem Argument: Technologische Neuerungen können den Wert des konstanten Kapitals drastisch senken, wie es etwa durch die Erfindung von Plastik und Alumunium geschah, während der Wert von Arbeitskräften unter anderem durch höhere Ausbildungserfordernisse stieg.

Unabhängig davon, ob die Profitrate nun tatsächlich tendenziell fällt oder nicht, gilt: Je höher der Arbeitsanteil am produzierten Gesamtwarenwert ist, den Kapitalist*innen durch Produktionsmittelkäufe bezahlen müssen, desto geringer ist der Anteil unbezahlt bleibender Arbeit am Gesamtwarenwert. Entsprechend sinkt die Profitrate des Gesamtkapitals.

Das von Luxemburg beschriebene Akkumulationsproblem bezeichnet den Extremfall des Problems des Bezahlenmüssens von Mehrarbeit: Kapitalist*innen bezahlen für tote Arbeit komplett, einschließlich für die Mehrarbeit, indem sie Produktionsmittel kaufen. Aber im reinen Kapitalismus zahlen sie auch komplett für sämtliche lebendige Arbeit einschließlich der Mehrarbeit.

Beispiel:

Unternehmen A stellt Polyethylen her.

Für A lautet die Produktionsgleichung: cPolyethylen + vPolyethylen + mPolyethylen.

Unternehmen B stellt Rohre her und baucht dazu Polyethylen.

Für B lautet die Produktionsgleichung: cRohre + vRohre + mRohre.

Der Betrag cRohre enthält den Betrag cPolyethylen + vPolyethylen + mPolyethylen.

ZweI arbeiterinnen, die in A und B ausgebeutet werden, kaufen je eine Packung Kaffee. Im Laden bezahlen sie den Wertbetrag: cKaffee + vKaffee + mKaffee.

Der Betrag vPolyethylen enthält den Betrag cKaffee + vKaffee + mKaffee.

Der Betrag vRohre enthält den Betrag cKaffee + vKaffee + mKaffee.

Der Betrag mKaffee ist als Teil des zur Reproduktion der Arbeitskräfte aufgewendeten Wertbetrags im variablen Kapital vPolyethylen und vRohre berücksichtigt.

Werden im reinen Kapitalismus sämtliche Waren zu ihren Werten abverkauft, so dass alle Kapitalist*innen zusammengenommen Durschnittsprofit machen, bleibt insgesamt gesehen keine unbezahlte Mehrarbeit zur Kapitalakkumulation übrig, denn die Kapitalist*innen zahlen sich sämtliche unbezahlte Arbeit, die sie ihren Einzelkapitalen einverleiben, gegenseitig – entweder direkt oder über Löhne oder auch Steuern.

Luxemburgs Akkumulationsproblem hat nichts mit Unterkonsumtion oder Überproduktion in dem Sinn zu tun, dass im reinen Kapitalismus mehr Waren produziert würden als gekauft werden können. Auch wenn der reine Kapitalismus alle Waren zu wertmäßig angemessenen Preisen absetzen kann und auch wenn seine Produktionen die Konsumtionskraft steigern, funktioniert er nicht ohne Wertzufluss von Außerhalb.

„Wenn die Kapitalisten als Klasse immer nur selbst Abnehmer ihrer gesamten Warenmasse sind – abgesehen von dem Teil, den sie jeweilig der Arbeiterklasse zu deren Erhaltung zuweisen müssen – wenn sie sich selbst mit eigenem Gelde stets die Waren abkaufen und den darin enthaltenen Mehrwert »vergolden« müssen – dann kann Anhäufung des Profits, Akkumulation bei der Klasse der Kapitalisten im ganzen unmöglich stattfinden.“ (Antikritik, Originalausgabe S. 17f)

Hiermit liefert Luxemburg eine Erklärung des Imperialismus, die aus der Grundfunktionalität des Kapitalismus folgt: Damit der Kapitalismus wachsen kann – was seine Lebensbedingung ist (siehe dazu unten) –, muss für Wertzuflüsse gesorgt werden. Reichen die Wertzuflüsse aus inländischen einfachen Warenproduktionen oder Staatsproduktionen (dazu siehe auch unten) relativ zum Akkumulationsbedarf nicht aus, muss der Kapitalismus Wertquellen außerhalb der Nation auftun oder er beginnt, sich selbst aufzufressen, indem Einzelkapitale durch De-Akkumulation anderer Einzelkapitale akkumulieren.

Zum Vergleich: Nach dem staatsmonopolistischen Erklärungsansatz von Lenin und Genoss*innen und auch vieler nicht-leninistischer Linker und pro-kapitalistischer Rechter strebt „das Finanzkapital“ nach Extraprofiten und betreibt deshalb Imperialismus. Heraus kommt eine moralisierende Ökonomik, in der die Gier egoistischer Menschen bestimmend ist (der man dann – je nachdem – durch Erschießen oder politisch/gesetzgeberisch durch Trennbankensysteme, Finanztransaktionssteuern usw. Schranken setzen kann). Der Kernpunkt, dass systemisch bedingt ohne Ausbeutung anderer sozialer Formationen noch nichtmal Durchschnittsprofit zu machen ist, bleibt unerkannt.

Zusammenhang mit Marxens Reproduktionsschemata

In seinen Reproduktionsschemata unterteilt Marx den reinen Kapitalismus in zwei Produktionsabteilungen. Abteilung I erzeugt ausschließlich Produktionsmittel, d.h. ausschließlich Mittel, die der Produktion von Gütern und Dienstleistungen dienen (z.B. Maschinen, Werkzeuge, Fabrikgebäude, Strom, Eisen und Stahl, Computer). Abteilung II erzeugt ausschließlich Konsumtionsmittel, d.h. Mittel, die nach ihrer Herstellung die Sphäre des kapitalistischen Wirtschaftens verlassen, um in Privathaushalten eingesetzt oder verzehrt zu werden (z.B. Brot, Teddybären, Strom, Fahrräder, Computer). Im Rahmen dieser Unterteilung wäre eine Firma, die zum Beispiel Computer sowohl für Ego-Shooter-Kinder als auch für Büroanwendungen anbietet, in zwei Einheiten zu untergliedern, von denen die eine zur Abteilung I gehört und die andere zur Abteilung II. Ähnliches gilt für Kapitalist*innen, die bei der Arbeit „mit anpacken” und für Arbeiterinnen mit Telekom-Aktien.

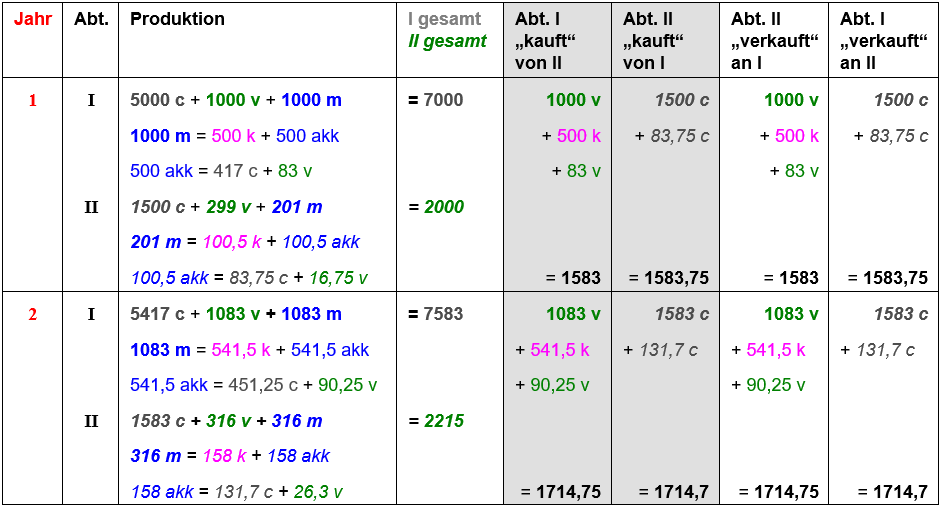

Innerhalb der Abteilungen I und II gelten folgende Gleichungen:

Zwischen den beiden Abteilungen gelten folgende Bedingungen, deren Nichteinhaltung im reinen Kapitalismus zu Störungen der Kapitalakkumulation führen würde:

(1)

Abteilung I muss so viel Produktionsmittel produzieren wie beide Abteilungen für die laufende Produktion und für die Akkumulation benötigen.

Produziert Abteilung I mehr, so bleibt die Abteilung auf Produktionsmitteln sitzen.

Produziert Abteilung I weniger, kommt es zu Wachstumsstockungen.

Als Formel lautet diese Bedingung: I gesamt=I c + II c + I c-akk + II c-akk.

(2)

Abteilung II muss so viel Konsumtionsmittel produzieren wie beide Abteilungen für die laufende Produktion, die Akkumulation und den Konsum der Kapitalist*innen benötigen. Als Formel: II gesamt=I v + I k + II v + II k + I v-akk + II v-akk.

Sind keine Kredite vorgesehen, gilt noch folgende Bedingung:

(3)

Abteilung II kann vom Wert her nur so viel Produktionsmittel kaufen wie sie an Abteilung I in Form von Konsumtionsmitteln verkauft. Abteilung I kann nur so viel Konsumtionsmittel kaufen, wie sie an Abteilung II in Form von Produktionsmitteln verkauft. Als Formel: I v + I k + I v-akk= II c + II c-akk.

Marx hält sich in seinen Reproduktionsschemata an alle drei Bedingungen. Luxemburg hält sich in einer eigenen Rechnung, die sie in der Akkumulation vorführt, an keine dieser Bedingungen, was darauf hindeutet, dass sie an dieser Stelle die Mathematik der Reproduktionsschemata (noch) nicht durchschaut.

Wird in Gleichung (1) für I gesamt das gesetzt, wofür es nach der Tabelle oben steht, nämlich I c + I v + ( I k + I c-akk + I v-akk ), und in Gleichung (2) entsprechend für II gesamt das, wofür es steht, nämlichII c + II v + ( II k + II c-akk + II v-akk), kommt Erstaunliches heraus:

(1)

I c + I v + ( I k + I c-akk + I v-akk ) = I c + II c + I c-akk + II c-akk

I c + I v + ( I k + I c-akk + I v-akk ) = I c + II c + I c-akk + II c-akk

I v + I k + I v-akk = II c + II c-akk

(2)

II c + II v + ( II k + II c-akk + II v-akk ) = I v + I k + II v + II k + I v-akk + II v-akk

II c + II v + ( II k + II c-akk + II v-akk ) = I v + I k + II v + II k + I v-akk + II v-akk

II c + II c-akk = I v + I k + I v-akk

Sämtliche drei Bedingungen der Kapitalakkumulation gehen auf nur eine einzige Gleichung zurück, die lautet:

(*)

I v + I k + I v-akk = II c + II c-akk.

Gleichung (*) besteht aus fünf Variablen. Damit sie aufgeht, d.h. die Kapitalakkumulation klappt, braucht nur eine Variable ausgerechnet zu werden. Vier Variablen kann man nach Laune festlegen – größer als Null, damit es nicht zur De-Akkumulation kommt. Zusätzlich sind I c-akk, II v-akk und II k frei wählbar. In den Folgejahren sind zweI variablen weniger frei wählbar, z.B. „nur“ I c-akk, II c-akk, I v-akk, II v-akk und II k. Wer Lust und Zeit hat, probiere es aus: für II c, I v, I k, I v-akk, I c-akk, II v-akk und II k irgendwelche Werte erfinden und dann unter Beachtung von (*) und der Tabelle oben 5000 Jahre munter weiterrechnen.

Infolge der freien Wählbarkeiten entscheidender Variablen darf im Gesamtsystem die organische Zusammensetzung des Kapitals (c/v bzw. c-akk/v-akk) beliebig steigen, ohne dass die Kapitalakkumulation gefährdet wird. Keine Kapitalist*innen müssen verhungern wie Henryk Grossmann in Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems meinte, und das Kapital hat es – anders als der Algebra-unverständige Kopf – relativ einfach, seine Investitionen dem Bedarf der jeweils anderen Abteilung anzupassen. Kurz: In Marxens Reproduktionsschemata ist die Mehrwertrate (m/v) über deren Komponenten c‑akk usw. frei wählbar, so dass dem Kapitalismus nichts passieren kann.

Im späteren Teil der Akkumulation meint Luxemburg dazu passend:

„In dem Marxschen Schema verläuft nun tatsächlich die Akkumulation, die Produktion, die Realisierung, der Austausch, die Reproduktion glatt wie am Schnürchen. Und ferner kann man diese ›Akkumulation‹ auch tatsächlich ›ad infinitum‹ fortsetzen. Nämlich solange Papier und Tinte reichen.“(Die Akkumulation des Kapitals, RLGW 5, S. 284)

Was stimmt mit Marxens Reproduktionsschemata in Bezug auf den Kapitalismus nicht?

Für sein zweites Schema beispielsweise gibt Marx folgende Summen an:

In jedem Jahr legen die Kapitalist*innen eine bestimmte Geldumme aus (I c + I v + II c + II v) und erhalten dafür die ausgelegte Geldsumme zurück plus einen Profit in Geldform – „Geld“ hier verstanden als „Gallerte menschlicher Arbeit“, nicht als etwas, das genausogut „aus dem Nichts“ entstehen kann. Einen Teil des Profits stecken die Kapitalist*innen in ihre Privatkonsumtion (I k + II k), einen anderen Teil akkumulieren sie, so dass im nächsten Jahr bei höherem Kapitaleinsatz höhere Profite herausspringen (I akk + II akk).

Die in der Spalte „Profit“ ausgewiesenen Beträge stellen zugleich Ein- und Augaben der Kapitalist*innenklasse dar. Die Ausgaben bestehen jeweils in der Anschaffung von Waren im Wert von I akk + II akk und I k + II k. Beim Verkauf der diesen Beträgen entsprechenden Waren(teile) machen die verkaufenden Kapitalist*innen Profit und die kaufenden Kapitalist*innen geben ihren Profit aus – insofern gibt es schon Profit –, aber genau in der Sekunde seiner Entstehung verpufft auf das Gesamtsystem bezogen der Profit, indem unbezahlte Arbeit bezahlt wird.

Wenn die Kapitalist*innen einander sämtliche zunächst unbezahlt eingeheimste Arbeit bezahlen: Wie bringt dann Marxens Schema Kapitalakkumulation zustande?

Als Beispiel Marxens detaillierte Zahlen der ersten beiden Jahre im zweiten Reproduktionsschema:

In jedem Jahr erhalten die Abteilungen (bis auf Rundungsfehler, weil Marx keinen Computer hatte) lediglich das Geld zurück, das sie auch ausgeben. Trotzdem sind sie in der Lage, im nächsten Jahr höhere Beträge auszugeben und zurückzuerhalten.

Der zahlenmäßige Zuwachs von einem Jahr zum nächsten entsteht durch doppelte Anrechnung derselben Wertgrößen, einmal im Jahr ihrer Produktion als virtuelles, zukünftiges Kapital und erneut im Folgejahr ihres Einsatzes als Kapital.

Bezogen auf Sachgegenstände stellt dies kein Problem dar: Die im Vorjahr nicht verbrauchten Dinge vom Wert I akk + II akk werden im nächsten Jahr zu Kapital und tauchen also erneut auf. Bezogen auf Geld stellt es natürlich ein Problem dar, wenn durch wiederholten Verkauf derselben Sache wertmäßig mehr Geld („Gallerte menschlicher Arbeit“) ins System kommt, so, als entsprächen den Verkäufen keine Käufe.

Der Betrag der doppelten Anrechnung derselben Wertgrößen ist der Betrag, den der Kapitalismus aus externen Wertquellen benötigt, um Kapital akkumulieren zu können. Auf die allgemeine Produktionsgleichung gesamt = c + v + m = c + v + (k + akk) bezogen: dem Kapitalismus muss ein Wertbetrag in Höhe von akk von außerhalb zufließen, damit eine Kapitalakkumulation in Höhe von akk möglich wird.

Vom nötigen akk-Zufluss kann noch der Teil abgezogen werden, der zur Produktion von k-Waren dient. Auf diesen Umstand wies Otto Maschl alias Lucien Laurat hin (L’accumulation du capital d’après Rosa Luxemburg. Suivi d’un aperçu sur la discussion du problème depuis la mort de Rosa Luxembourg. Rivière, Paris 1930). Bezüglich k und auch beim Konsumtionsmittelkauf bzw. Arbeitskraftverkauf durch Arbeiter*innen trifft die Logik W1 — G — W2 zu (siehe dazu unten). Einfache Warenwirtschaft ist im Kapitalismus aufgehoben, nicht abgeschafft.

Einfache Warenwirtschaft und Kapitalismus

In ihrer Akkumulation und Antikritik wiederholt Luxemburg den Umstand, dass dem Kapitalismus die Mehrarbeit von Arbeiter*innen allein zur Kapitalakkumulation nicht genügt, in den verschiedensten Variationen. Eine davon:

„Das Entscheidende ist, dass der Mehrwert weder durch Arbeiter noch durch Kapitalisten realisiert werden kann, sondern durch Gesellschaftsschichten oder Gesellschaften, die selbst nicht kapitalistisch produzieren.“(Die Akkumulation des Kapitals, RLGW 5, S. 301) … oder deren Produktionen vom Kapitalverwertungsprozess des fraglichen kapitalistischen Systems ausreichend getrennt sind, um diesem als Wertzuflussquelle dienen zu können.

Um besser zu verstehen, weshalb dem Kapitalismus Mehrarbeit nicht genügt, hilft eine klare Unterscheidung zwischen Kapitalismus und einfacher Warenwirtschaft:

- Einfache Warenwirtschaft funktioniert nach der Logik

W1 — G — W2 (Ware – Geld – andere Ware)

Für 10 € einen Hammer zu verkaufen, dessen Herstellung – einschließlich anteilige Produktionsmittelherstellung und allem sonst – eine halbe Stunde Arbeit erforderte, um für 10 € ein Stofftier kaufen zu können, dessen Herstellung – einschließlich anteilige Produktionsmittelherstellung und allem sonst – ebenfalls eine halbe Stunde Arbeit erforderte, lohnt sich, wenn man ein Stofftier braucht und den Hammer nicht. - Kapitalismus funktioniert nach der Logik

G — W — G+ (Geld – Ware – mehr Geld)

10 € für die Produktion einer Ware auszugeben, um 10 € beim Verkauf der Ware zu erhalten, lohnt sich nicht.

Der quantitative Unterschied zwischen G und G+ kommt durch die Aneignung unbezahlter Arbeit in der Produktion zustande. Beim Warenkauf und ‑verkauf muss dabei niemand beschissen werden; in jeder Hinsicht kann Äquivalententausch erfolgen. Auf idealen Märkten erhalten die Arbeitskräfte, was sie wert sind (v); wird für Produktionsmittel gezahlt, was diese wert sind (c) und erhalten Kapitalist*innen für die Waren, was diese wert sind (c + v + m).

In der Logik des G — W — G+ gründet der Wachstumszwang des Kapitalismus. Kapitalistische Produktion kommt zum Erliegen, wenn sie nicht wächst. Eine Geldsumme G wird nicht in eine Produktion gesteckt, wenn kein G+ in Aussicht steht. Ein gesamtwirtschaftliches Plus gibt der Kapitalismus aus sich selbst heraus nicht her, da jedes Plus einem anderen Kapital zum Minus gereicht.

Wunderheilungen durch Kredite

Die Behandlung der Kreditfrage in diesem Abschnitt geht auf einen Aufsatz von Julius Dickmann von 1927 zurück: Das Problem der Akkumulation.

Nach Meinung vieler Kritiker*innen kann Luxemburgs (eher nicht verstandenes) Akkumulationsproblem durch Kredite gelöst werden.

Zwar erzeugen Kredite – „aus dem Nichts“ erschaffenes Geld – keine neuen Waren und keine ausbeutbaren Menschen, doch ermöglichen sie es, mit vorhandenen Waren und Menschen neue Mehrwertproduktionen in Gang zu setzen oder vorhandene Mehrwertproduktionen auszubauen. Grob vereinfacht geschieht dies durch Inflation: Zu produktiven Zwecken aufgenommene Kredite erhöhen die umlaufende Geldmenge relativ zur vorhandenen Warenmenge. Für alle wird alles teurer, damit sich bei den Kreditnehmer*innen ein Warenhaufen sammeln kann.

Wird dieser Warenhaufen (zukünftige Produktionsmittel und Arbeitskraft) als produktives Kapital eingesetzt, d.h. als c und v, kann Mehrwert m = k + akk entstehen. Eine entsprechende Produktionsgleichung lässt sich so schreiben:

cKredit + vKredit + (kKredit + akkKredit)

Der Betrag cKredit + vKreditermöglicht Rückzahlung des Kredits, sofern die Waren verkauft werden. Die inflationäre Wirkung des Kredits wird dadurch nicht behoben, da durch cKredit + vKredit die Wertmasse im System nicht steigt, sondern nur bereits vorhandener Wert neue Gestalt erhält. Durch den Mehrwert kKredit + akkKredit jedoch steigt die Wertmasse und damit sinkt die inflationäre Wirkung des Kredits.

akkKredit ermöglicht Zinszahlungen für den Kredit und weitere Investitionen, d.h. Akkumulation von Geldkapital und produktivem Kapital. Voraussetzung dieser Kapitalakkumulation ist aber – wie oben für kreditlose Verhältnisse beschrieben – ein Wertzufluss von Außerhalb des Systems in Höhe von akkKredit. Würden die Kapitalist*innen akkKredit unter sich realisieren, bliebe die Mehrarbeit, die akkKredit repräsentiert, nicht unbezahlt.

Zusammengefasst ermöglichen Kredite eine gegenständlich/soziale Akkumulation von Kapital, indem sie Mehrarbeit in Gang setzen, die sich in Form von Konsumgütern, Dienstleistungen, Fabrikgebäuden, Maschinen usw. niederschlagen kann. Nicht diese gegenständlich/soziale Akkumulation erfordert Wertzufluss von außerhalb des Systems, sondern „nur“ die Rückzahlung und Verzinsung der Kredite. Zum Erliegen kommt die gegenständlich/soziale Akkumulation von Kapital, wenn der Kreditfluss für produktive Investitionen versiegt. Dies geschieht, grob vereinfacht, wenn Zweifel an der Rückzahlbarkeit und profitablen Verzinsbarkeit der Kredite aufkommen. Um aus solch einer Situation wieder herauszukommen und weitere Kapitalakkumulation zu ermöglichen, ohne dass Wertzuflüsse von Außerhalb wachsen, wäre eine Vernichtung von Geldkapital nötig. Mit der Geldkapitalvernichtung wird quasi eine einfache Warenwirtschaft simuliert, für deren Wachstum die Anhäufung vergegenständlichten Warenwerts aus Mehrarbeit (aus nicht der bloßen Reproduktion des Vorhandenen dienender Arbeit) genügt.

Je länger ein Kreditsystem in einer Situation mangelhafter Wertzuflüsse die Vernichtung von Geldkapital hinauszögern kann, desto mehr „Geldkapital“ ist im Krisenfall zu vernichten, wenn der bei mangelndem Wertzufluss ungedeckte Betrag von akkKredit mit der Zeit wächst. Zu vernichten wäre außer Geldkapital im engeren Sinn (realisierter Mehrwert) auch fiktives Kapital, „nominelle Repräsentanten nicht existierender Kapitale“ (Das Kapital III). Auf Basis der Identifizierung dieser Art Geld mit Kapital, die durchaus real stattfindet, werden Krisen der Akkumulierbarkeit von Kapital irrtümlich für Überakkumulationskrisen (ein Zuviel an realisiertem Mehrwert) gehalten. Zwangsläufig wachsen muss der ungedeckte Betrag von akkKredit nicht, denn für eine Weile ist Akkumulation durch De-Akkumulation anderer Kapitale möglich, und es gibt auch noch echte Hilfen (siehe nächsten Abschnitt).

Kredite verdecken Luxemburgs Akkumulationsproblem, lösen es aber nicht. Mangelhafter Wertzufluss von außerhalb des Systems erscheint als Unfähigkeit von Unternehmen (oder Staaten), Kredite zu bedienen. Zwischen Krisen der Akkumulierbarkeit von Kapital und herkömmlichen Akkumulationskrisen zu unterscheiden, wird dadurch schwierig.

Mit Richard Sorge lässt sich vielleicht eine über Konjunkturzyklen hinweg bestehende Massenerwerbslosigkeit als Indikator für Krisen der Akkumulierbarkeit von Kapital nutzen. Wäre der Kapitalismus aus sich selbst heraus zu unbegrenzter Kapitalakkumulation befähigt, gäbe es kaum einen Grund, in Hochkonjunkturen nicht eine wachsende Zahl Ausbeutbarer auszubeuten, bis deren Knappheit die Löhne an Grenzen des gerade noch Profitablen treibt. Bei Marx, der seinen Mehrwert- und Profitbegriff nicht bis zu Luxemburgs Konsequenz des Akkumulationsproblems weiterdachte, gibt es entsprechend eine „Reservearmee“, die in Hochkonjunkturen mobilisiert wird, aber keine chronische Massenerwerbslosigkeit.

Anlässlich der Coronakrise kommen verstärkt Vorschläge ins Gespräch, die sich als Form des Kredits (zinslos und mit unendlicher Laufzeit) in obige Erklärungen einordnen lassen. Nach diesen Vorschlägen sollen Regierungen neues Geld erzeugen und es – je nach politökonomischen Vorlieben – an Kapitaleigner*innen oder als bedingungsloses Grundeinkommen oder Helikoptergeld an Verbraucher*innen verteilen. Tritt das neu geschaffene Geld als Nachfrage nach physisch, psychisch oder geistig brauchbaren Waren auf, explodieren die Preise dieser Waren. Günstigenfalls wird trotz der explodierenden Preise oder vielleicht auch mit Hilfe staatlicher Preiskontrollen die Entstehung neuer Mehrwertproduktionen angeregt, die sich irgendwann, aber immerhin nicht sofort, als unprofitabel erweisen werden, wenn gesamtsystemisch zu wenig Mehrarbeit unbezahlt bleibt.

Die zumeist US-amerikanischen und westeuropäischen Protagonist*innen solcher Vorschläge erwarten von massiven Gelderschaffungsaktionen anderes als z.B. in Simbabwe geschah, weil sie intakt bleibende Mechanismen voraussetzen, die in anderen Währungsräumen geleistete Arbeit unbezahlt in die USA und in den Euroraum pumpen.

Zu erwarten, dass Menschen anderer Währungsräume die von ihnen produzierten Flachbildfernseher, Kapuzenpullis und Bananen für Glasperlen mit aufgedruckten $- und €-Zeichen hergeben, ist zwar nicht ganz falsch, wird aber von Tag zu Tag fälscher. Währungsvermittelter Nichtäquivalententausch beruht im Wesentlichen auf Verbindungen zwischen Gebrauchswerten und Währungen, die zur Zeit im Verfall begriffen sind. So kommen größere Teile der Menschheit ohne US-Dollars oder Euros (noch) nicht an Öl und technologisch hochentwickelte Güter heran oder vermissen Rentenfonds relativ zum globalen Chaos sichere Anlagemöglichkeiten, wodurch Regierungen bzw. Zentralbanken und Fonds US-Dollars und Euros und Schulden der diese Währungen kontrollierenden Staaten nachfragen, so dass die US-Dollar/Euro-Flut nicht in dem Ausmaß wie in Simbabwe auf die Preise von Gebrauchsgütern durchschlägt.

Echte Kapitalismusrettungen

Wertzuflüsse erfordern Produktionen von Dingen, Dienstleistungen und/oder zukünftigen Arbeitskräften, die sich im Empfangssystem direkt oder indirekt wertbildendniederschlagen.

Luxemburg geht davon aus, dass eine Krise der Akkumulierbarkeit von Kapital, wenn sie erstmal einsetzt, nicht zu beheben ist.

„Die Kapitalakkumulation schreitet fort und dehnt sich aus auf Kosten der nichtkapitalistischen Schichten und Länder, zernagt und verdrängt sie in immer beschleunigterem Tempo. Allgemeine Tendenz und Endresultat des Prozesses ist ausschließliche Weltherrschaft der kapitalistischen Produktion. Ist diese einmal erreicht, dann [… wird] weitere Expansion des Kapitals […] unmöglich, der Kapitalismus gerät in eine Sackgasse, er kann nicht mehr als das historische Vehikel der Entfaltung der Produktionskräfte fungieren, er erreicht seine objektive ökonomische Schranke.“ (Die Akkumulation des Kapitals, Originalausgabe S. 115)

Staatswirtschaften und Staatsunternehmen

Im Machtbereich der Sowjetunion, in China und Indien, aber auch in kleineren Ländern wie Südkorea, Iran, Mexiko, Chile, Nigeria und Malaysia, d.h. in einem Raum, der rund die Hälfte der Weltbevölkerung umfasst, entstand vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine Basis weitergehender Industrialisierung im Rahmen von Mischwirtschaften und Staatswirtschaften unterschiedlicher politischer Herrschaftsformen.

Mit den Industrien und Bevölkerungen der Nachzüglerländer wuchsen deren Kapazitäten, über den puren Überlebensbedarf hinaus zu produzieren, und damit wuchsen die Wertzuflüsse in den Altkapitalismus.

Für das Kapital sind Staatsunternehmen vorteilhaft oder – für national basierte Kapitale bei schwacher Militärmacht und Währung – nötig, wenn die Wertzuflüsse von Außerhalb nicht reichen.

Staatsunternehmen kaufen, wie auch Bäuer*innen und einfache Warenproduzent*innen allgemein, dem kapitalistischen Sektor Waren ab, um ihre Produktionen zu betreiben. Bezahlen können sie diese Waren auf der Wertbasis eigener Arbeitsleistungen. Findet im Handel zwischen Staatssektor und kapitalistischem Sektor Nichtäquivalententausch zu Lasten des Staatssektors statt, entspricht dies aus Perspektive des kapitalistischen Sektors einem Exportüberschuss. Möglich wird die Belastung des Staatssektors, insofern und insoweit Investitionen dort nicht dem Wertgesetz unterliegen, sondern auf Gebrauchswerte aus sind (Machterhalt; nicht an irgendwelchen Viren massensterbende Bürger*innen; Unterstützung „der Wirtschaftˮ …).

Privatisierungen wie die des Gesundheitswesens, von Massen-Mietwohnungen, der Rentenversicherungen, der Stromversorgung und anderer Infrastrukturen wirken sich auf einen Teil des Kapitals eher nachteilig aus, da in privatisierten Bereichen gemachte Profite über höhere Löhne und Produktionsmittelkosten von ihm zu tragen sind. Allgemein helfen Profite, die im Konsum- und Gesundheitssektor – Amazon, Impfstoffe usw. – gemacht werden, den Kapitalismus nicht auf die Sprünge, da sie nicht nur nicht das Wertzuflussproblem lösen, sondern auch zu Gunsten des variablen Kapitals die Mehrwertrate des Gesamtkapitals belasten.

Durchsetzbar werden Privatisierungen, wenn die dadurch belasteten Kapitalfraktionen relativ zu anderen Kapitafraktionen politischen und/oder ökonomischen Einfluss verlieren oder den gesamten Verlust auf Arbeiter*innen abschieben können, oder als Notmaßnahme, wenn ohne Privatisierungen so wenig Kapital akkumulierbar ist, dass das System wackelt. Hier lässt sich die Art von Kapitalismus einordnen, die als „Neoliberalismus“ bezeichnet wird.

Privatisierungen stellen einen Wertzufluss und eine Kapitalakkumulation dar, indem sie Staatsgüter bzw. öffentliches Eigentum und Arbeitskraft in Kapital verwandeln. Beide werden oft unter Wert verkauft, so dass diese Art der Kapitalakkumulation besonders lukrativ ist.

Bereits zu Luxemburgs Lebzeiten setzten nach und nach in immer mehr Nationen Oszillationen zwischen Verstaatlichungen und Privatisierungen ein (siehe z.B. Amy L. Chua:The Privatization-Nationalization Cycle: The Link Between Markets and Ethnicity in Developing Countries).

Begründungen für Privatisierungen kommt entgegen, dass kapitalistische Unternehmen im Schnitt schon allein deshalb erfolgreicher und wachstumsfreudiger sind als Staatsunternehmen, weil sie unbezahlte Arbeit von außerhalb einsaugen müssen, um überhaupt erfolgreich sein und wachsen zu können. Schaut man nicht hinter die Kulisse des Geldes, so kann nach einer Phase eines hohen Staatsanteils an der Wirtschaft, der dem kapitalistischen Sektor die Kapitalakkumulation erleichterte oder ermöglichte, der Eindruck entstehen, der lahme staatswirtschaftliche Sektor hemme das Wirtschaftswachstum. Wird dann der Staatsanteil privatisiert, kann bei ungenügendem Wertzufluss von Außerhalb zunehmende Verschuldung des kapitalistischen Sektors oder des Staates (wenn die Schulden umverteilt werden) folgen. Sollte es dadurch krachen, wird wieder verstaatlicht oder wie zu Luxemburgs Zeiten im Osmanischen Reich und jüngst in Griechenland die Geschäftsführung des Staates von Gläubiger*innen übernommen, um eine wertmäßige Unterbezahlung von Arbeiter*innen, Kleinkapitalist*innen usw. durchzuprügeln.

Nichtkapitalistische Landwirtschaft

Weshalb verharren weite Teile der globalen Landwirtschaft in einfacher Warenproduktion, so dass sie dem Kapitalismus als Wertquelle dienen können?

Der immer wieder erstaunlich aktuelle Marx antwortet:

„Sofern eine einzelne Arbeitsmaschine an die Stelle der Kooperation oder der Manufaktur tritt, kann sie selbst wieder zur Grundlage handwerksmäßigen Betriebs werden.“ (Das Kapital I)

In der Landwirtschaft ist diese Arbeitsmaschine der Kleintraktor, der sich seit dem Zweiten Weltkrieg in Kombination mit „Unkraut“vernichtungs- und Düngemitteln zu für viele Bäuer*innen erschwinglichen Preisen über die Welt verbreitete.

Damit in der Landwirtschaft kapitalistische Verhältnisse einkehren, müssen die Bäuer*innen von ihrem Land getrennt werden. Nach Landwegnahmen, z.B. in Folge von Überschuldung, kommen bisher selten Kapitalist*innen aus den Büschen gesprungen, um den Betrieb weiterzuführen. Aufgrund von Nichtäquivalententausch mit Industrieprodukten sind oftmals die Profite zu niedrig.

Kapitalist*innen lassen Produktionen fallen bzw. nehmen sie gar nicht erst auf, wenn woanders höhere Profite zu holen sind oder relativ hohe Kreditzinsen die Profite fressen. Bäuer*innen lassen Produktionen erst fallen, wenn ihre physischen und psychischen Lebensbedingungen schlechter werden als die von ungelernten Lohnarbeiter*innen und wenn sie Zugang zu entsprechenden Arbeitsplätzen haben.

Kapitalistischer Betrieb lohnt sich unter Bedingungen des Nichtäquivalententauschs nur in Bereichen, in denen er die Arbeitsproduktivität im Vergleich zu familiärer Bewirtschaftung deutlich erhöhen kann und dadurch Extraprofite einfährt. Dies scheint auf die Massentierhaltung und nach und nach auf immer mehr Bereiche des Ackerbaus zuzutreffen. Eine wachsende Rolle in der Bäuer*innenvertreibung und Einrichtung kapitalistischer Landnutzungen könnten Einschränkungen von Landnutzungen durch Trojanische UNO-Pferde wie die Agenda 21/2030, der gigantische Landbedarf „ökologischer“ Energiequellen und „CO2-Senken“ (früher „Wälder“ genannt) spielen.

Neukapital

Wie vor Zeiten Eisenbahn, Dampfschifffahrt und Kanonen dem Kapital „neue Territorien“ erschlossen, so erschließen heute Elektronik und autonom replizierende Moleküle dem Kapital zuvor nutzlose Lithiumvorkommen und Viren als „neue Territorien“.

Bei der Inwertsetzung zusätzlicher Bereiche der Natur kommt es zur Neubildung von Kapital c + v. Soweit diese Neubildung nicht zum Rückbau von Kapital bzw. Mehrwert in anderen Bereichen führt, entspricht sie einem Wertzufluss.

Technologische Neuerungen können De-Akkumulationen nach sich ziehen, indem sie den Wert des konstanten und/oder variablen Kapitals verringern. Durch solche Entwicklungen sinkt der Bedarf nach akk im Vergleich zu vorangegangenen Phasen.

Spätestens seit Beginn des Zweiten Weltkriegs entstehen Schlüsseltechnologien, die Neukapitalbildungen ermöglichen, im Wesentlichen – meistens zu militärischen Zwecken – aufgrund staatlicher Initiativen und werden durch Staatsgelder bis zur „Marktreife“ gebracht, ab der dann Profite privatwirtschaftlich eingefahren werden. Forschungs‑ und Entwicklungsausgaben kapitalistischer Unternehmen und Risikokapitale konzentrieren sich weniger auf grundlegende Neuerungen als auf Ziele, die mit hoher Wahrscheinlichkeit und innerhalb überschaubarer Jahre Profite zu bringen versprechen.

Wieder mal: Sozialismus oder Barbarei?

Zwei Großkritiker Luxemburgs, „Nikolai Bucharin“ (oder das Ghostwriterteam, das sich für ihn ausgab) und Henryk Grossmann, meinten in den 1920er Jahren, Luxemburgs Argumentation würde den Sozialismus allzu weit in die Zukunft verlegen. Grossmann:

„[D]ie spezielle Form, die der theoretische Nachweis einer absoluten ökonomischen Entwicklungsgrenze des Kapitalismus bei Rosa Luxemburg annahm, [legte] den Gedanken nahe, dass das Ende des Kapitalismus in sehr weiter Ferne liegt, weil die Durchkapitalisierung der nichtkapitalistischen Länder noch eine Arbeit von Jahrhunderten erfordert. Hier von einer ökonomischen Grenze des Kapitalismus zu sprechen, – auch wenn man zugeben wollte, dass der Kapitalismus sich in der von R. Luxemburg angegebenen Richtung bewege, – kann daher nichts anderes sein, als die Flucht in ein theoretisches Jenseits.“ (Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz, S. 21f)

Zwar verlief die Durchkapitalisierung der Welt schneller als angesagt, doch staatliche Wirtschaftselemente, Neukapitalbildungen, periodische Geldentwertungen und Kriege – solange sie nicht gerade die Menschheit vernichten – könnten vielleicht aus den Jahrhunderten Jahrtausende machen.

Da wäre aber noch eine „absolute ökonomische Entwicklungsgrenzeˮ des Kapitalismus. Grossmann selber weist auf sie hin (Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz, S. 374f). Luxemburg weist auf sie hin, indem sie behauptet, Kapitalakkumulation seI auf eine „schrankenlose Verfügungsmöglichkeit über die Zufuhr von Arbeitskraft“ angewiesen (Die Akkumulation des Kapitals, S. 310).

Passieren keine schlimmen Dinge, kommt das globale Bevölkerungswachstum voraussichtlich zum Ende dieses Jahrhunderts bei 11 bis 12 Milliarden zum Stillstand. Ab da ungefähr kann mangels „Zufuhr von Arbeitskraft“ die globale Wertmasse (die Gallerte sämtlicher wertbildender Arbeitsstunden der Menschheit) und damit das Kapital im Prinzip nur noch durch absolute Verlängerung der Arbeitszeit pro Mensch akkumulieren. Ein gut funktionierender Kapitalismus kann noch eine Weile zusätzliche menschliche Arbeitskraft aus nichtkapitalistischen Landwirtschaften saugen, aber auch dieses Potenzial wird statistisch absehbar zum Ende dieses Jahrhunderts trockengelegt sein. (Siehe z.B. Our World in Data: Future Population Growth, Employment in Agriculture und Urbanization.)

Um die Jahrtausendwende herum begann in den USA und der Kern-EU die Industrieproduktion zu stagnieren, d.h. dortige Kapitalakkumulation hängt seit rund 20 Jahren auf der Gegenstandsebene am Tropf der industriellen Kapitalakkumulation vor allem im kontinentalen Asien. Der Weltkapitalismus hat begonnen, sich selbst aufzufressen und durch De-Akkumulation zu akkumulieren. Dadurch verschärfen sich Gegensätze zwischen gebietsmäßig gebundenen Sozialformationen – Staatswesen, Arbeiter*innen –, die ohne Verständnis des Luxemburgischen Akkumulationsproblems als systemisch nicht zwingend und daher politisch/moralisch beseitigbar erscheinen.

Der Umgang mit der Klimafrage und jetzt mit SARS-CoV-2 deuten auf einen Zerfall jener Kapitalfraktionen im Globalen Norden hin, die aus eigenem Interesse einen rationalen bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb (zur Produktivitätssteigerung), einen einigermaßen funktionierenden Journalismus (zur staatsunabhängigen, geschäfts- und produktivitätsfördernden Information ihrer Angehörigen) und Rechtsstaatlichkeit (zur Bildung und Absicherung nationaler und internationaler Geschäftsbeziehungen unter „Gleichen“) getragen haben. Liegt Luxemburg mit ihrem Akkumulationsproblem richtig, werden diese Kapitalfraktionen nicht wieder auferstehen.

Ökonomische Mechanismen, um den für weiteres Wachstum erforderlichen Werzufluss zu beschaffen, hat der Altkapitalismus weitgehend ausgeschöpft. Um für industrielle Kapitalakkumulationen den Wertzufluss wieder zum Genügen zu bringen, wären Kriege mit dazu passenden politischen Regimen nötig. Staatsproduktionen reichen in den industriell fortgeschrittendsten Ländern zur Rettung des Kapitalismus nicht mehr aus bzw. müssten so umfassend sein, dass diese Länder kaum noch „kapitalistisch“ genannt werden könnten.

Zur Einschätzung von Kriegsgefahren wäre es u.a. wichtig zu schauen, ob bzw. wie sich verschiedene Kapitalfraktionen der altkapitalistischen und Nachzügler-Länder miteinander verbinden und ob sie Interessenkonstellationen bilden, die zu geostrategisch-politischen Bruchlinien passen.

In Folge der Verlagerung des Schwergewichts der Mehrwertproduktionen in andere Weltgegenden kam es im Globalen Norden zu einer Umlenkung von Wertflüssen vom industriellen Sektor weg in Richtung eines nicht-industriellen Rentier- und Warendistributionsregimes. Insoweit die davon begünstigte Schicht Macht und Einkommen – da kaum mehr anders zu haben – aus dem staats‑, militär‑ und lizenzgestützten Absaugen von Wert aus diesen Produktionen bezieht, ist für sie die Verschmelzung mit staatlichen und transstaatlichen Sozialformationen essenziell, was ihr einen vor-kapitalistisch anmutenden feudalen Charakter verleiht. Im Sinne dieser Schicht könnte der Altkapitalismus einen Weg aus der Krise der Akkumulierbarkeit des Kapitals hin zu einer Wirtschaftsform unter technokratischer Herrschaft einschlagen, die nicht mehr der Logik des G — W — G+ unterliegen würde.

Ein sehr schoener Text (wenn das Verhaeltnis zu mathematischen Gleichungen nicht schulisch verdorben wurde). Eine darauf basierende Kritik an Lenin findet sich hier: http://untendurch.22web.org/lenin.html

Die Bemerkung, dass die Mehrwertrealisation nicht an die „Stoffe“ gebunden ist, die Kapitalist*innen verkaufen, besagt nicht, dass die Mehrwertrealisation nicht an „Stoffe“ gebunden ist. Ich kam darauf wegen der Formulierung „Der Mehrwert müsste ausschließlich stecken in Gebrauchswerten, mit denen kleine Warenproduzenten tatsächlich was anfangen können.“, ohne damit irgendwelche Aussagen unterstellen zu wollen.

Wenn es um die Frage geht, „ob diese kleinen Warenproduzent*Innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können“, würde ich sagen: Bedingung dafür, dass diese kleinen Warenproduzent*innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können, ist nicht, dass die kleinen Warenproduzent*innen Gebrauchswert erhalten. (Mit „klein“ ist gemeint: einfache Warenproduktion im Unterschied zur kapitalistischen.)

Bedingung dafür, dass die kleinen Warenproduzent*innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können, ist, dass sie Wert produzieren, der (a) stofflich gesehen in die Kapitalverwertung eingehen kann (als Lebensmittel für Arbeiter*innen, Rohstoff oder was immer) und (b) der sich an irgendeiner Stelle für Einzelkapitale als Geldeinnahme niederschlägt und (c) den kleinen Warenproduzent*innen abgeknöpft werden kann, ohne dass das Kapital einen entsprechenden Gegenwert liefern muss (was bei fairem Handel/Äquivalententausch der Fall wäre).

Um diese Bedingungen erfüllen zu können, brauchen die kleinen Warenproduzent*innen kein Geld auszugeben und nichts zu kaufen. Es genügt, wenn irgendwer Geld ausgibt bzw. kauft. Das können auch andere Einzelkapitale sein.

Bildlich vereinfacht könnte man sich das so vorstellen: Es gibt einen Gesamtwarenhaufen vom Wert X und es gibt einen Gesamtgeldhaufen, der dem Wert X entspricht. Der Gesamtwarenhaufen befindet sich zunächst bei den einzelnen Warenproduzierenden. Der Gesamtgeldhaufen ist über komplexe Prozesse anders verteilt. Ein kleiner Warenproduzent produziert einen Teil des Gesamtwarenhaufens im Wert von x. Er verkauft seinen Teilhaufen im Wert von x an eine Kapitalistin, die ihn als Rohstoff zur Herstellung einer Stanzmaschine einsetzt. Die Kapitalistin braucht, aus welchen Gründen auch immer, nur einen Geldbetrag herzugeben, der einem Wert von x – a entspricht. Sie eignet sich beim Kauf einen Wertbetrag a an, ohne ihrerseits einen Wertbetrag a loszuwerden. Den Wertbetrag a „steckt“ sie in die Stanzmaschine. Die Kapitalistin verkauft die Stanzmaschine zu einem wertgemäßen Preis an einen anderen Kapitalisten und macht damit einen Profit von (mindestens) a. Der kaufende Kapitalist wird in dieser Transaktion einen Geldbetrag los, der dem Wert entspricht, den er erhält. Er macht weder Profit noch Verlust. Dem Gesamtsystem aber ist ein Wertbetrag zugeflossen, für den das Gesamtkapital nicht aufzukommen brauchte.

Der Aussage „damit dieses Kaufen und Verkaufen stattfindet, muss der angebotene Gebrauchswert eine tatsächliches Bedürfnis befriedigen, sei es in Produktion oder Konsumtion.“ stimme ich im Großen und Ganzen zu und würde sie um zwei Aspekte ergänzen: 1. Bei der Staatsnachfrage braucht es nicht um „tatsächliche Bedürfnisse“ im engeren Sinn zu gehen (Beispiel: Schweinegrippe-Impfstoff, um damit das Bedürfnis nach Narkolepsie zu befriedigen?). 2. Letztlich muss sämtlicher Wert entweder in Konsumtionsmittel eingehen oder in Waren, die nach Außerhalb des kapitalistischen Systems verkauft werden (wodurch sie aus Sicht des Systems wie Konsumtionsmittel wirken). Dies betrifft ein nicht im Text besprochenes Akkumulationsproblem, das Luxemburg vermischt mit dem geschilderten Problem behandelt: In den Schemata der erweiterten Reproduktion liegt der Wert der Produktionsmittel notorisch höher als der Wert der Konsumtionsmittel. Damit lässt sich niemals ein Punkt erreichen, an dem sich für das Gesamtkapital die Anschaffung von Produktionsmitteln durch den Verkauf von Konsumtionsmitteln auszahlt. Bleibt das Wertverhältnis Produktionsmittel/Konsumtionsmittel konstant, kann der Kapitalismus dieses Problem – das andere Akkumulationsproblem als gelöst vorausgesetzt – ewig vor sich herschieben. Steigt das Wertverhältnis, muss der Absatz nach Außerhalb des Systems gesteigert werden oder kommt es irgendwann zu einer Krise des Wertverfalls der Produktionsmittel.

Hallo Maike,

du schreibst:

„Wenn es um die Frage geht, „ob diese kleinen Warenproduzent*Innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können“, würde ich sagen: Bedingung dafür, dass diese kleinen Warenproduzent*innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können, ist nicht, dass die kleinen Warenproduzent*innen Gebrauchswert erhalten. (Mit „klein“ ist gemeint: einfache Warenproduktion im Unterschied zur kapitalistischen.)“

Rosa Luxemburg aber meint:

„Nehmen wir aber an, der Mehrwert werde außerhalb der kapitalistischen Produktion realisiert, so ist damit gegeben, dass seine sachliche Gestalt mit den Bedürfnissen der kapitalistischen Produktion selbst nichts zu tun hat. Seine sachliche Gestalt entspricht den Bedürfnissen jener nichtkapitalistischen Kreise, die ihn realisieren helfen.“ (Gesammelte Werke, Bd. 5, S. 303)

Damit die von ihr in Aussicht gestellte Realisierung des Mehrwertes erfolgen kann, müssen diese „nichtkapitalistischen Kreise“ Gebrauchswert angeboten bekommen und kaufen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Für Rosa war diese „Realisierung des Mehrwertes“ durch nichtkapitalistische Produzenten und Konsumenten „der entscheidende Punkt im Problem der Kapitalakkumulation“ (ebenda S. 314) Deine Position, die du hier vorträgst, ist nicht die von Rosa Luxemburg und ich halte sie für noch fragwürdiger, was sich aus meinem letzten Diskussionsbeitrag ergibt (Mehrwertrealisierung wird so zum Mysterium außerhalb des Warenaustauschs).

Dass du zu meinen paar Argumenten was gesagt hättest, kann ich nicht erkennen. Die Leser*innen mögen sich ihre Meinung über unsere Differenzen bilden. Ich habe nichts mehr zu sagen und bin dann mal wieder weg.

Robert

Hallo,

meiner Meinung nach missverstehst du die Marxsche Theorie von der Reproduktion des Gesamtkapitals, wie Rosa Luxemburg und viele andere. Der sagt gleich einleitend, dass nun die rein formelle Manier der Darstellung nicht mehr reiche. Und das heißt bei ihm, dass es jetzt um Stoffersatz und Wertersatz geht. Will sagen, dass die am Reproduktionsprozess Beteiligten auch tatsächlichen Bedarf an den produzierten speziellen Gebrauchswerten haben und nicht nur kaufkräftige Nachfrage nach beliebigen Gebrauchswerten.

Rosa will zeigen, dass es ein Realisierungsproblem gibt und es innerhalb einer rein kapitalistischen Produktionsweise keine kaufkräftige Nachfrage gibt, die den Mehrwert realisieren könnte. Das müssen die kleinen Warenproduzenten bei ihr erledigen. Sie seien unverzichtbar für die Realisierung des Mehrwertes, sie allein könnten ihn realisieren. Was heißt das aber, wenn wir an Wert- und Stoffersatz denken? Der Mehrwert müsste ausschließlich stecken in Gebrauchswerten, mit denen kleine Warenproduzenten tatsächlich was anfangen können. Für die meisten in Abteilung I produzierten Produktionsmittel hat die kleine Warenproduktion aber überhaupt keine Verwendung. Das ließe sich in einer langen Aufzählung leicht zeigen. Ich wage mal zu unterstellen, dass in diesen Produktionsmitteln eine Menge an unbezahlter Mehrarbeit steckt, die nicht als Mehrwert realisiert werden kann, wenn der allein durch die kleinen Warenproduzenten realisiert werden könnte.

Ich halte Rosas Kritik an Marx für falsch – was ich hier nicht näher ausführen werde; mehr noch aber halte ich ihre Lösung des Realisierungsproblems für ganz und gar daneben.

Robert

Hi Robert,

danke für deinen Kommentar. Was den „Stoffersatz“ betrifft, stimme ich zu – und das wäre ein weiteres Problem bei dem Ganzen. Wobei zu berücksichtigen wäre, dass die Mehrwertrealisation nicht an die „Stoffe“ gebunden ist, die Kapitalist*innen verkaufen. Wenn ich als Kapitalistin z.B. Lastwagen zu wertmäßig überzogenem Preis verkaufen kann, weil sie gerade im Unterangebot sind, dann realisiere ich Mehrwert, der z.B. in der Textilindustrie entsteht, die meine Lastwagen zu überhöhten Preisen kaufen müssen. Aus kleinen Warenproduzenten kann ich Wert saugen, indem ich ihnen meine Waren für wertmäßig überhöhte Preise verkaufe oder indem ich ihnen Waren für wertmäßig zu niedrige Preise abkaufe oder indem ich vom Staat Subventionen kassiere, die kleine Warenproduzenten über Steuern finanzieren usw.

Luxemburg sagt nicht, dass es innerhalb einer rein kapitalistischen Produktionsweise keine bzw. nicht genügend kaufkräftige Nachfrage gibt.

Sie sagt: Innerhalb einer rein kapitalistischen Produktionsweise bringt eine für den wertmäßig angemessenen Abverkauf sämtlicher Waren genügende, allen geschaffenen Mehrwert realisierende Kaufkraft dem Gesamtkapital keinen Profit, weil letztlich die Einzelkapitale einander den Mehrwert realisieren, so dass keine Arbeit unbezahlt bleibt.

Hallo Maike,

Na immerhin kauft die Textilindustrie in deinem Beispiel den Lastwagenherstellern Lastwagen ab.;-) An diesen „Stoff“ ist in deinem Beispiel die Realisierung von Mehrwert schon gebunden. (Einen solchen Kauf der kleinen Warenproduzenten bei den kapitalistischen Produktionsmittelproduzenten der Abteilung 1 hatte ich ja weitgehend ausgeschlossen, wegen des fehlenden Bedarfs. Ich komme gleich darauf noch einmal zurück.)

Dein Beispiel mit den Lastwagen trifft aber meine Argumentation überhaupt nicht. Es betrifft die Umverteilung von Mehrwert zwischen Industriekapitalen, die Marx erst in seiner Profitratentheorie behandelt … und da auch ganz anders als du. (Darauf gehe ich nicht weiter ein.) Seine Reproduktionstheorie am Ende von Band 2 des „Kapital“ unterstellt immer noch die Identität von Preis und Wert. Zu den überzogenen Preisen, von denen du da sprichst kann es da gar nicht kommen. Man kann natürlich die Abstraktionsebene, auf der Marx sich hier bewegt ablehnen, aber dann gehören Band 1 und 2 des Kapital in die Tonne gekloppt. Die Unterscheidung von Wert und Preis (Kostpreis, Produktionspreis) kommt ja erst in Band 3.

Dann erklärst du mir, wie den kleinen Warenproduzent*innen Wert „abgesaugt“ wird.

Zu der Frage, ob man aus kleinen Warenproduzent*innen Wert „saugen“ kann, hatte ich gar nichts gesagt. Es ging in meinen Anmerkungen nur um die Frage, ob diese kleinen Warenproduzent*Innen den Mehrwert des Kapitals realisieren können. Ich hatte dabei auch nicht einmal gewagt, die Frage aufzuwerfen, woher sie das nötige Kleingeld dafür haben, zumal sie auch noch das Opfer von „Wertabsaugung“ sind; also nicht einmal den Wert in Wertform – also Geld – umwandeln können, den sie selbst produzieren. (Dass, soweit es zum Austausch kommt, Wert durch Kapital realisiert wird, der in kleiner Warenproduktion erzeugt wurde, würde ich niemals bestreiten.)

Durch deine Argumentation wird die Realisierung von Mehrwert, der in industrieller Produktion erzeugt wird, durch die kleinen Warenproduzent*innen noch fragwürdiger. Wenn also das Kapital durch „Absaugung“ eine Wertmasse realisiert, die in kleiner Warenproduktion entsteht, dann bedeutet dass ja, dass die kleinen Warenproduzent*innen durch Verkauf ihrer Waren nicht allen Wert in Geld realisieren können, also ihre Geldeinkommen noch weiter begrenzt sind. Und dann sollen sie mit diesem verringerten Geldeinkommen den durch sie geschaffenen, aber abgesaugten Wert als Mehrwert des Kapitals, also in fremder Hand, realisieren??

Abschließend noch einmal der Versuch, meine Position zu erklären:

In dem abstrakten marxschen Modell der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals (Reproduktionsschemata) spielen die kleinen Warenproduzenten überhaupt keine Rolle. In der wirklichen Reproduktion schon. Wo Marx in Bd. 24 MEW die Zirkulation des Kapitals im engeren Sinne behandelt weist er ausdrücklich darauf hin, dass auch die kleine Warenproduktion in den Zirkulationsprozess hineingezogen wird. (Ich zitiere hier nicht.) Das bedeutet aber zugleich, dass sie eine Rolle in der wirklichen Reproduktion spielt. Das ist aber zweifellos nicht die, die Rosa Luxemburg ihr zuschreibt. Du zitierst sie selbst wie folgt:

„Das Entscheidende ist, dass der Mehrwert weder durch Arbeiter noch durch Kapitalisten realisiert werden kann, sondern durch Gesellschaftsschichten oder Gesellschaften, die selbst nicht kapitalistisch produzieren.“(Die Akkumulation des Kapitals, RLGW 5, S. 301)

Und das ist bei Rosa die kleine Warenproduktion. Mir ging es nicht um eine Diskussion der Marxschen Theorie, sondern darum, wie Rosa das Realisierungsproblem zu lösen meint.

Allein in diesem Zusammenhang meine These, dass die kleinen Warenproduzent*innen en gros meiner Meinung nach keinen Bedarf an den Waren der Abteilung 1 haben, dass es also zu so einem Kauf und Verkauf, wie du ihn bei Lastwagenproduzent*innen und Textilproduzent*innen ansprichst überhaupt nicht kommt. Wenn ich da von Abteilung 1 sprach, dann meinte ich natürlich vor allem die Produzent*innen von Produktionsmitteln, die Maschinen und Anlagen herstellen, die bei ihrer späteren Anwendung als fixes konstantes Kapital fungieren. (Bei Marx ist die grobe Unterscheidung von Abteilung 1 und Abteilung 2 von größter Bedeutung, um zeigen zu können, welche ökonomische Rolle der Gebrauchswert bei der Reproduktion spielt – Gebrauchswert als ökonomische Kategorie. In der wirklichen Reproduktion muss man das noch viel weiter differenzieren und die gesamte gesellschaftliche Arbeitsteilung berücksichtigen.)

Ich dachte weniger an Halbfertigprodukte etc., die von der Industrie erzeugt und von kleinen Warenprodzent*innen auch gekauft werden. Zwischen kleinen Warenproduzent*innen und dem kapitalistischen Maschinen- und Anlagenbau findet aber kaum Austausch statt. Über 20 Jahre habe ich im Maschinen- und Anlagenbau gearbeitet. (Vacuumverpackungsmaschinen, Stanzen für die Faltschachtelherstellung, Anlagen für die Lebensmittelindustrie. Allein kleine Tischgeräte für Vacuumverpackung wurden auch von kleinen Metzgereien gekauft. Sonst waren die Kunden nur große Handelsketten und industrielles Kapital.)

Das darfst du gerne als bornierte persönliche Erfahrung abtun. Wir können gemeinsam die Produkte der Abteilung 1 durchgehen, um das zu überprüfen, damit du mir zeigen kannst, durch welche Kaufaktionen kleine Warenproduzent*innen den Mehrwert des Maschinen- und Anlagenbaus realisieren. (Der Maschinen- und Anlagenbau ist in Deutschland bekanntlich neben dem Fahrzeugbau das Filetstück industrieller Produktion. Die Bedeutung drückt sich aus sowohl in der Anzahl der Beschäftigten als auch im Anteil an der „Wertschöpfung“, des BIP.)

Wer immer dazu „berufen“ ist, Mehrwert von anderen zu realisieren, er oder sie muss schon die Waren des anderen kaufen, Ware muss zu Geld werden, damit Mehrwert realisiert wird. Und damit dieses Kaufen und Verkaufen stattfindet, muss der angebotene Gebrauchswert eine tatsächliches Bedürfnis befriedigen, sei es in Produktion oder Konsumtion. Wenn man das ausblendet, wird Mehrwertrealisierung zu einem Mysterium.

Robert